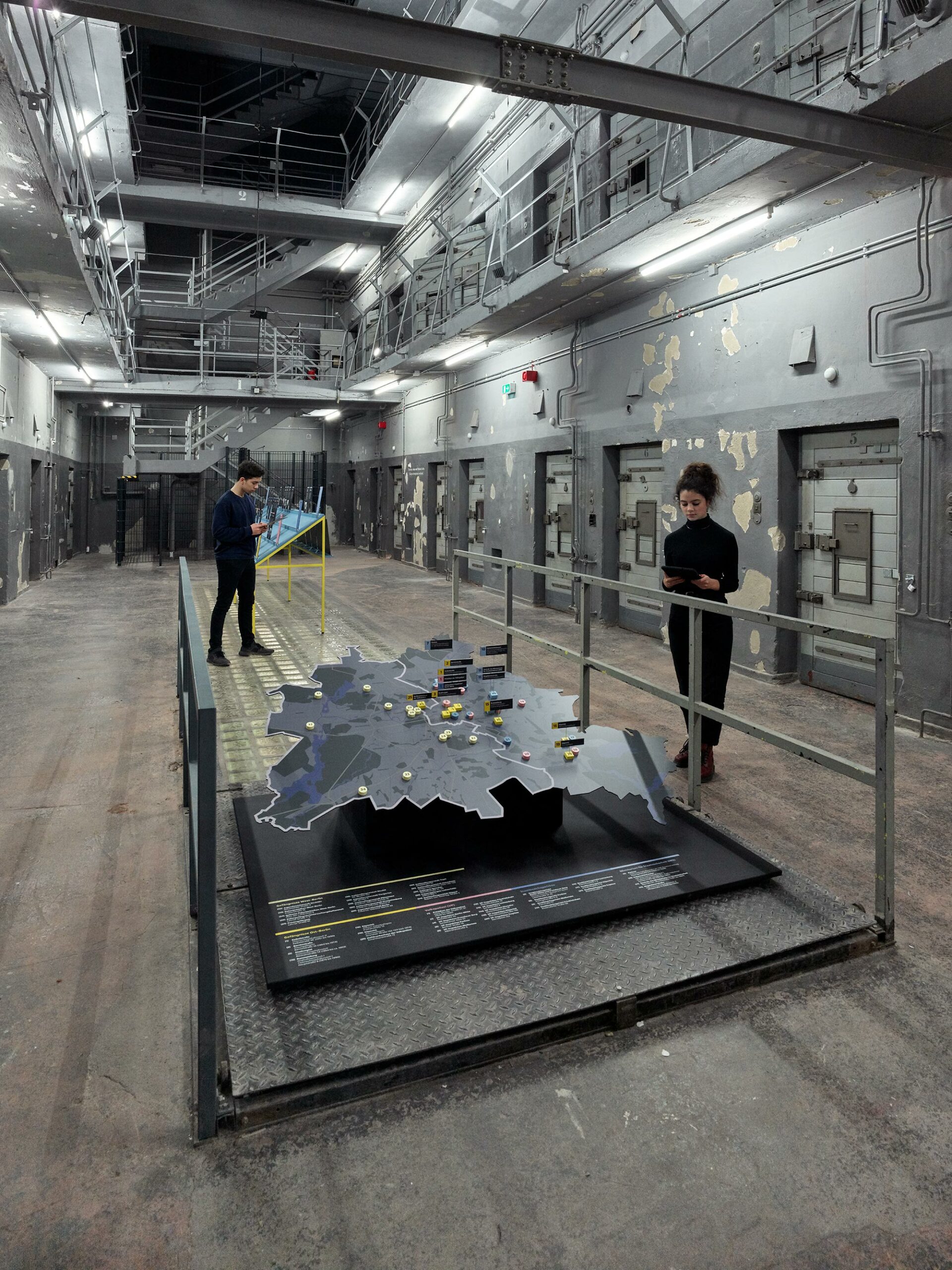

Lernort Keibelstrasse

Die ehemalige Untersuchungshaftanstalt in der Keibelstraße (UHA II) lag innerhalb des Präsidiums der Volkspolizei mitten im Zentrum Ost-Berlins. Die ehemalige UHA II markierte für viele Inhaftierte den Beginn einer Odyssee durch weitere Strafanstalten. Zugleich steht die ehemalige Haftanstalt als Symbol für staatliche Repression und Willkür. Wie sämtliche Strafvollzugseinrichtungen, unterstand auch diese Untersuchungshaftanstalt dem Ministerium des Inneren und dessen beiden Organen Strafvollzug und Volkspolizei. Gemeinsam mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) bildeten die Volkspolizei und der Strafvollzug eine der Säulen der Herrschaftsausübung und -sicherung in der DDR an der Schnittstelle zwischen Staat und Gesellschaft.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die historisch-politische Bildung, die Dokumentation und Präsentation der Geschichte des Ortes, die auf wissenschaftlicher Recherche in Archiven, Sammlungen und Gedenkstätten sowie auf videografierten Zeitzeug*inneninterviews basiert. Die Besucher*innen des Lernortes erfahren, wer in der UHA II inhaftiert wurde, wie sich der alltägliche Ablauf in der UHA gestaltete, unter welchen Haftbedingungen die Inhaftierten einsaßen, Theorie, Ziele und Rahmenbedingungen des Strafvollzugs. So ergeben sich wichtige Einblicke in das Rechts- und Herrschaftssystem der DDR.